Der deutsche Cannabis-Flickenteppich: Welche Städte die Legalisierung meistern – und was wir von Holland lernen können

Zu kompliziert? 💡 Hier geht es zur Version in einfacher Sprache.

Das Cannabisgesetz (CanG) gilt bundesweit, aber wie es auf der Straße gelebt und kontrolliert wird, unterscheidet sich stark von Stadt zu Stadt. Während manche Kommunen bei Verstößen eher ermahnen und auf Prävention setzen, nutzen andere den gesetzlich möglichen Bußgeldrahmen konsequent aus. Der Flickenteppich hat eine Ursache: Das Gesetz erlaubt kommunalen Spielraum – und es fehlen bis heute legale Verkaufsstellen („Säule 2“), die Ordnung in den Alltag bringen würden. Quelle: BMG-FAQ zum Cannabisgesetz (DE) · FAQ (EN)

Die Kernpunkte im Überblick

- Kommunaler Spielraum: Ordnungsämter setzen Konsumverbotszonen und Ahndungen unterschiedlich um – von pragmatischer Ermahnung bis zu spürbaren Bußgeldern. Hintergrund: BMG-FAQ

- Praxisbeispiel Bußgelder: In München wurden teils hohe Bußgelder diskutiert und angepasst; die Stadt kommuniziert ein strengeres Vorgehen als viele andere Metropolen. t-online: Münchens Bußgeldpraxis

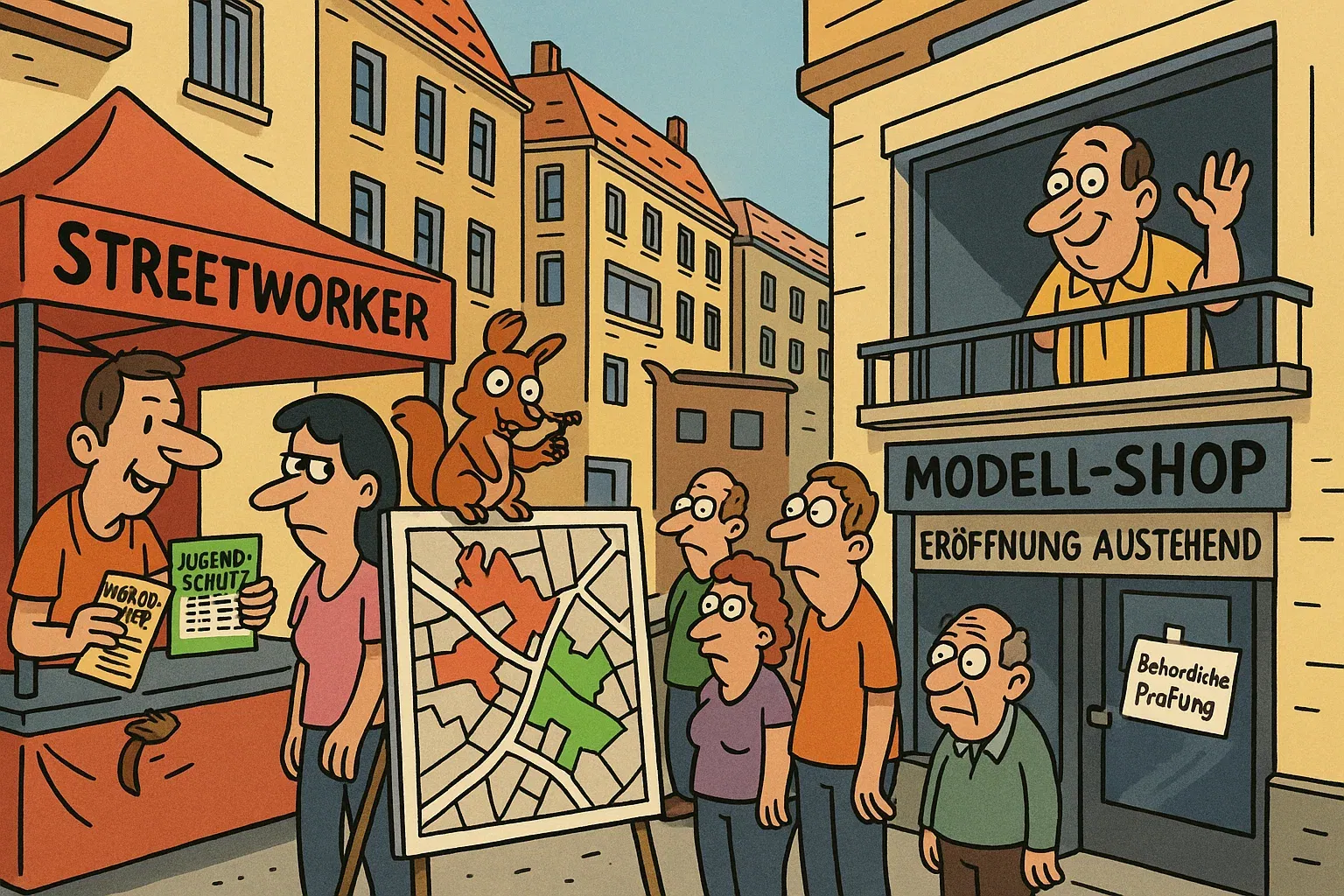

- Prävention wirkt lokal: Einige Großstädte kombinieren Kontrollen an Hotspots mit Streetwork und Jugendschutz-Teams – weniger Show-Kontrolle, mehr Alltagstauglichkeit. Kontext: BMG-FAQ

- Lehre aus den Niederlanden: Regulierte Abgabeorte (Coffeeshops) und die Trennung der Märkte verlagern Konsum aus Parks in kontrollierte Räume – und werden aktuell im „Closed Chain“-Experiment weiterentwickelt. Government.nl: Toleration policy & Coffeeshops · Government.nl: Experiment · Background & Design

Von „locker“ bis „konsequent“: Warum Städte so unterschiedlich handeln

Das CanG definiert bundesweite Regeln – etwa Konsumverbote in der Nähe von Schulen oder auf Kinderspielplätzen – und lässt zugleich Spielräume, wie streng vor Ort kontrolliert und geahndet wird. Dieser Ermessensspielraum führt zwangsläufig zu Unterschieden: Manche Kommunen setzen primär auf Gespräche, Verwarnungen und Jugendschutz. Andere kommunizieren klar, dass sie Verstöße (z. B. Konsum in Verbotszonen) mit Bußgeldern ahnden. Rechtslage/Grundlagen: BMG-FAQ

Konsumentenalltag: Das eigentliche Problem ist die Lücke bei Abgabeorten

Deutschland hat mit Säule 1 Entkriminalisierung und privaten Anbau geschaffen. Was fehlt, sind regulierte, legale Abgabestellen (Säule 2) für Erwachsene in Modellregionen. Ohne solche Orte bleibt der öffentliche Raum der Zankapfel zwischen Konsumenten, Anwohnern und Ordnungskräften – und der Schwarzmarkt behält einen einfachen Hebel über Verfügbarkeit. Status & Begriffserklärung: BMG-FAQ

Was Deutschland konkret lernen kann

Erstens: Klare, verständliche kommunale Kommunikation (Was ist wo erlaubt? Welche Zonen? Welche Folgen?). Zweitens: Verhältnismäßige Kontrollen, flankiert von Prävention und Streetwork an Hotspots. Drittens: Die zügige Umsetzung von Säule 2 in Modellregionen – als legale, kontrollierte Alternative zu Parks und Schwarzmarkt. Rahmen: BMG-FAQ

Chancen & Risiken

- Chance: Der „Wettbewerb der Städte“ kann Best Practices hervorbringen – von smarter Kommunikation bis zu wirksamer Prävention.

- Risiko: Dauerhafter Flickenteppich erzeugt Rechtsunsicherheit – und verlagert Konflikte, statt sie zu lösen. Die Lücke bei Säule 2 hält den Schwarzmarkt unnötig stark.

Wir haben in Deutschland erst die halbe Hausaufgabe gemacht: Entkriminalisiert – ja. Alltagstauglich geregelt – noch nicht. Wer Konflikte aus Parks und Spielplätzen rausbekommen will, muss legale Räume schaffen. Die Niederlande zeigen seit Jahrzehnten, wie‘s pragmatisch geht. Jetzt braucht es Mut für Modellregionen, statt Maßband-Kontrollen im Grünen.

Diskussion zum Artikel