Boom der Cannabis Social Clubs: Über 500 Anträge stellen Deutschland vor neue Realitäten

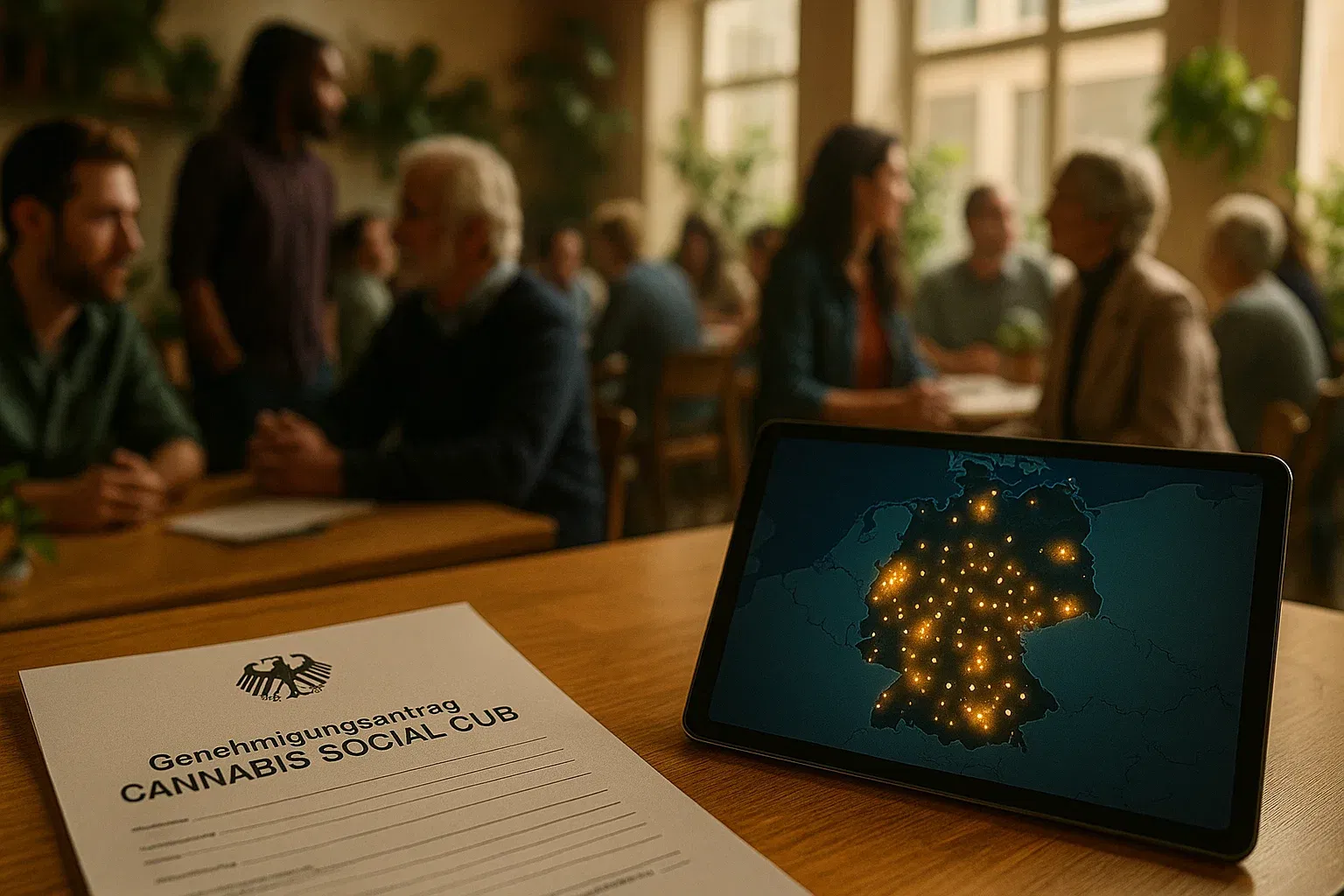

Wenige Monate nach Inkrafttreten des Cannabisgesetzes (CanG) zeichnet sich ein klares Bild ab: Die Gründung von Anbauvereinigungen, den sogenannten Cannabis Social Clubs (CSCs), erlebt einen beispiellosen Ansturm. Bundesweit sind bereits über 500 Anträge bei den zuständigen Behörden eingegangen – ein klares Signal, dass die Zivilgesellschaft bereit ist, die erste Säule der Legalisierung mit Leben zu füllen.

Von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen haben sich Initiativen formiert, um den gemeinschaftlichen, nicht-kommerziellen Anbau von Cannabis für den Eigenbedarf zu organisieren. Während Metropolen wie Berlin und Hamburg erwartungsgemäß an der Spitze der Bewegung stehen, zeigt die breite Verteilung der Anträge, dass das Interesse auch im ländlichen Raum enorm ist. Die ersten Genehmigungen wurden bereits erteilt, was in der Community als historischer Meilenstein gefeiert wird. Doch der Weg vom Antrag bis zur ersten legalen Ernte ist oft steinig und bürokratisch.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

- Über 500 Anträge: Bundesweit wurden mehr als 500 Anträge zur Gründung von Cannabis Social Clubs gestellt.

- Regionale Unterschiede: Die meisten Anträge kommen aus urbanen Zentren, aber das Interesse im ländlichen Raum ist überraschend hoch.

- Erste Lizenzen erteilt: Pioniere in mehreren Bundesländern haben bereits die offizielle Genehmigung für den Anbau erhalten.

- Bürokratische Hürden: Komplexe Anforderungen an Sicherheit, Prävention und Dokumentation stellen viele Clubs vor große Herausforderungen.

Zwischen Aufbruchstimmung und bürokratischen Hürden

Die Euphorie in der Cannabis-Szene ist greifbar. Jahrzehntelang wurde für eine Entkriminalisierung gekämpft, nun können engagierte Bürgerinnen und Bürger die Versorgung selbst in die Hand nehmen. Das Ziel der CSCs ist klar: eine legale, sichere und qualitativ hochwertige Alternative zum Schwarzmarkt schaffen, auf dem Reinheit und THC-Gehalt oft ein Glücksspiel sind.

Doch die praktische Umsetzung ist komplex. Das CanG stellt hohe Anforderungen an die Vereine. Zu den zentralen Herausforderungen gehören:

- Sicherheitskonzepte: Die Anbauflächen müssen rigoros gegen Einbruch und den Zugriff durch Unbefugte, insbesondere Minderjährige, gesichert werden.

- Präventionsbeauftragte: Jeder Club muss geschultes Personal für Sucht- und Präventionsarbeit nachweisen.

- Dokumentationspflicht: Anbau, Ernte und Abgabe müssen lückenlos protokolliert werden, um die nicht-kommerzielle Natur sicherzustellen.

- Standortsuche: Geeignete und genehmigungsfähige Immobilien zu finden, die den gesetzlichen Abstand zu Schulen und Kitas einhalten, erweist sich oft als schwierig.

"Wir sehen eine enorme gesellschaftliche Bewegung. Die Menschen wollen Verantwortung übernehmen und den legalen Rahmen aktiv gestalten. Die Politik muss jetzt sicherstellen, dass die Bürokratie diesen Enthusiasmus nicht im Keim erstickt."

Die Zukunft der Cannabis-Kultur in Deutschland

Trotz der Hürden sind die Gründer optimistisch. Viele Vereine setzen auf Transparenz und Professionalität, um das Vertrauen von Behörden und der lokalen Bevölkerung zu gewinnen. Sie organisieren Informationsabende, kooperieren mit Suchtberatungsstellen und investieren in moderne Anbautechnologie, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten.

Der Erfolg der Cannabis Social Clubs wird entscheidend dafür sein, wie die Legalisierung in Deutschland wahrgenommen wird. Gelingt es den Vereinen, sich als verlässliche Akteure für Jugendschutz, Prävention und Verbrauchersicherheit zu etablieren, könnte dies den Weg für die oft diskutierte zweite Säule – den kommerziellen Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften – ebnen. Der aktuelle Boom der Anträge ist mehr als nur eine administrative Welle; er ist der Beginn eines tiefgreifenden kulturellen Wandels und ein Praxistest für die deutsche Drogenpolitik.